Статические и биомеханические нарушения при остеохондрозе

Поскольку ядро отличается большой упругостью, высоким тургором и действует наподобие буфера или гидравлического пресса, оно ослабляет и равномерно распределяет по поверхности тел позвонков влияние различных толчков и сотрясений. По Fick (1911), благодаря тургору пульпозное ядро постоянно давит на гиалиновые пластинки и таким образом как бы отодвигает тела позвонков друг от друга.

Противоположное действие оказывает связочный аппарат позвоночника, и в первую очередь фиброзное кольцо, содержащее большое количество эластических волокон. В противодействии этих двух сил - ключ к пониманию дегенеративно-дистрофических процессов позвоночника (Н. С. Косинская, 1961).

При функциональной неполноценности дисков и связочного аппарата позвоночника мышцы (в основном общие разгибатели спины) берут на себя дополнительную нагрузку. Однако постоянное напряжение ведет к утомлению этих групп мышц и в конце концов к их атрофии, что и наблюдается в запущенных случаях заболевания.

При остеохондрозе вначале происходит дегенерация пульпозного ядра, оно обезвоживается, разволокняется, тургор его постепенно уменьшается и, наконец, исчезает. Фиброзное кольцо становится хрупким, в нем возникают радиальные разрывы и отслоение на различном протяжении. Если тургор ядра в какой-то степени сохранился, то ослабленное фиброзное кольцо не в состоянии противодействовать тенденции ядра к расширению.

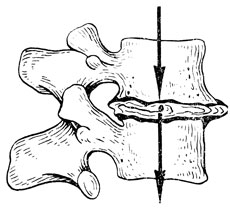

Nachemson (1963), измеривший внутридисковое давление у 16 здоровых людей, установил, что наибольшая нагрузка приходится на задние отделы фиброзного кольца (60 - 80 кг на 1 см2). Это является серьезной причиной более частого возникновения разрывов в задних отделах кольца. Исследованиями того же автора при остеохондрозах установлено, что при вертикальной нагрузке давление в измененном диске ниже, чем в нормальном (уменьшение тургора ядра). Между тем фиброзное кольцо такого диска испытывает нагрузку в 4 раза большую, чем кольцо нормального диска. В результате фиброзное кольцо выдавливается и выпячивается за пределы границ тела позвонка. Тела смежных позвонков постепенно сближаются, высота диска уменьшается (рис. 8). Из-за выпадения амортизационной функции диска гиалиновые пластинки подвергаются постоянной травматизации, в конце концов заменяются волокнистым хрящом и нередко даже отторгаются.

Рис. 8. Распределение вертикальной динамической нагрузки в позвоночнике при дегенерации диска

Я. Л. Цивьян с сотрудниками (1970) изучили внутридисковое давление в пульпозном ядре диска при вертикальной компрессии в эксперименте на трупах. Давление регистрировалось специальной иглой, введенной в ядро на глубину до 20 мм. Всего было исследовано 120 дисков на 30 препаратах. Полученные данные указывают, что в нормальном диске при малых вертикальных нагрузках (25 - 50 кг) основную роль амортизатора выполняет пульпозное ядро, которое предохраняет фиброзное кольцо от несвойственных его природе сил сдавления. При увеличении нагрузки (100 - 150 кг) ядро несколько уплощается и силы сжатия начинают равномерно распределяться по всем элементам диска.

При остеохондрозе грубо дегенерированные диски теряют свойства сложных амортизаторов, превращаясь в полуэластические прокладки между телами позвонков.

В норме при движениях позвоночника высота диска уменьшается в области вогнутости и увеличивается в области выпуклости. Это связано с функцией пульпозного ядра, которое смещается при движениях. По данным Я. И. Гейнисмана (1953) и А. Е. Рубашевой (1960), при функциональных рентгеновских пробах с максимальными сгибаниями и разгибаниями у больных остеохондрозом заметного изменения высоты диска не происходит. Вместе с тем рыхлые ткани диска теряют свое фиксирующее свойство, что приводит к ненормальной подвижности тел смежных позвонков (Д. Г. Рохлин, 1940; И. Л. Тагер, 1941; В. С. Майкова-Строганова, 1954).

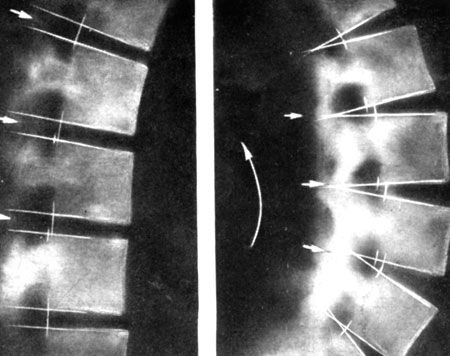

При функциональной недостаточности позвоночника в момент разгибания тело вышележащего позвонка смещается кзади, чего в норме не наблюдается (А. Е. Рубашева, 1960). Это смещение получило название псевдоспондилолистеза (рис. 9).

Рис. 9. Функциональные рентгенограммы больного Ш. Лестничное смещение тела L2, L3, L4 при разгибании и сгибании. Амплитуда подвижности 4 мм

Из-за патологической подвижности и постоянной травматизации тел смежных позвонков (отсутствие амортизации) развивается склероз замыкательных пластинок, предотвращающих повреждение костных балок. Возникшие костные разрастания (остеофиты) компенсаторно увеличивают поверхность, а значит уменьшают нагрузку на каждый квадратный сантиметр. Как правило, остеофиты тел смежных позвонков из-за некоторой подвижности не соединяются между собой и к блоку не приводят.

Исход остеохондроза в фиброзный анкилоз следует рассматривать как самоизлечение. Но, к сожалению, такой исход наблюдается редко. Обычно же при уменьшении высоты диска с появлением в нем патологической подвижности вышележащий позвонок опускается к нижележащему не строго по вертикали. Вследствие того что плоскости суставных поверхностей межпозвоночных суставов расположены под небольшим углом кзади, опускающийся позвонок неминуемо смещается кзади, "двигаясь как по рельсам". Это ведет к подвывиху в межпозвонковых суставах и развитию спондилоартроза (И. Л. Клионер, 1962).

При подвывихе верхнего суставного отростка формируется неоартроз между его вершиной и каудальной вырезкой дуги краниально расположенного позвонка (И. Л. Тагер, А. Е. Рубашева). Остеохондроз осложняется деформирующим артрозом межпозвонковых суставов. Сочетание этих двух процессов ведет к уменьшению вертикального и горизонтального размера межпозвонкового отверстия.

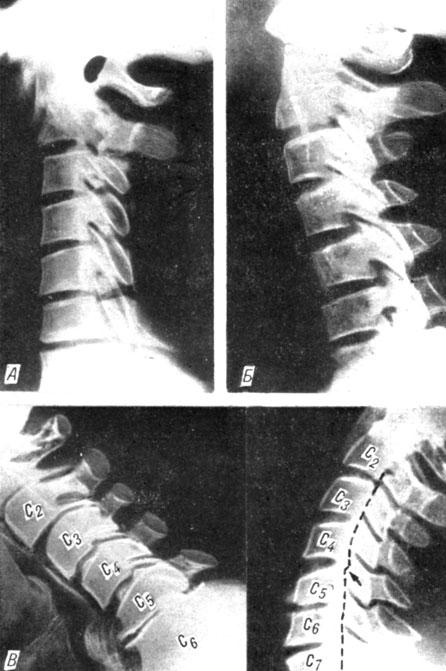

Следует отметить, что при обширных ламинэктомиях повреждаются задние опорные отделы позвоночника, играющие большую роль в его статике и динамике. Передние опорные структуры позвоночника, и без того склонные к дегенеративно-дистрофическим процессам, в этих новых условиях повышенной избыточной нагрузки, претерпевают еще более глубокие изменения. Ламинэктомия шейного отдела даже в условиях нормального диска в отдаленные сроки приводит к возникновению сублюксации (рис. 10) и даже полного вывиха. Особенно неблагоприятно на статике отражается удаление суставных отростков (фораминотомия). Кроме резекции дужек и остистых отростков, ламинэктомия всегда сопровождается рассечением большого мышечного массива и связочного аппарата, которые в немалой степени обеспечивают выносливость позвоночника, пораженного остеохондрозом. У большинства обследованных нами подобных больных (90 человек) выявлены уменьшение межпозвонкового пространства, сиондилоартроз и псевдоспондилолистез. Наряду с "расшатанностью" пораженных сегментов наблюдалось резкое ограничение общей подвижности позвоночника, особенно разгибания. Уменьшение объема сгибания и разгибания даже после так называемых необширных ламинэктомий у 400 больных доказано на функциональных рентгенограммах, произведенных до и после операции (через 3 месяца, 6 месяцев и 1 год), в положении больного стоя или лежа на боку (Froning, Frohman, 1968).

Рис. 10. Рентгенограмма больной К. через 11/2 года после обширной ламинэктомии (С3 - С6) по поводу невриномы. Прогрессирует кифотическая деформация, сублюксация тела С3 и остеохондроз

Для остеохондроза характерно нарушение физиологической кривизны позвоночника, выпрямление лордоза и появление "ишиальгического" сколиоза. В период увлечения инфекционной теорией ишиаса статические и биомеханические нарушения позвоночника не могли быть объяснены. В настоящее время выпрямление поясничного и шейного лордоза (т. е. уменьшение этих физиологических изгибов!), встречающееся у подавляющего большинства больных остеохондрозом позвоночника (по нашим данным, у 88%), трактуется как компенсаторный механизм. Известно, что в шейном и поясничном отделах из-за физиологического лордоза задние отделы диска ниже переднего (например, для диска L4-5 эта разница составляет 2,4 мм по Fick, 1911). Выпрямление лордоза, нередко доходящее до степени локального кифоза, ведет к выравниванию высоты переднего и заднего отделов диска и уменьшению нагрузки на его заднее полукольцо (наиболее дегенерированное). Одновременно уменьшается давление на заднюю продольную связку и на прилежащие элементы позвоночного канала. Этот защитный механизм оказывается временным: из-за расшатанности вышележащего сегмента позвоночника наступает его подвывих (рис. 11, А, Б. В).

Рис. 11. Прогрессирование подвывиха и спондилоартроза по мере развития остеохондроза в шейном отделе. А - выпрямление шейного лордоза; Б - появление локального кифоза; В - подвывих и спондилоартроз (на функциональных рентгенограммах)

В среднегрудном отделе в силу физиологического кифоза наибольшей нагрузке подвергаются передние участки межпозвонковых дисков. Поражено обычно несколько соседних сегментов, и это приводит к нарастанию кифоза. Таким образом, при грудном остеохондрозе физиологическое искривление позвоночника увеличивается в отличие от поясничного и шейного остеохондроза, при которых изгибы уменьшаются (Н. С. Косинокая, 1961).

Сколиоз при люмбоишиальгии является рефлекторной реакцией, направленной на ослабление болей и создание наиболее благоприятных условий пораженному участку спинномозгового корешка. Сколиоз считается гомолатеральным при наличии его выпуклости в сторону болевого синдрома и гетеролатеральным, если выпуклость обращена в сторону, противоположную болевому синдрому. При этом за основу сколиоза берется поясничный отдел, а не грудной, в котором сколиоз возникает компенсаторно.

Среди теорий, объясняющих механизм сколиоза, наибольшее распространение получила теория Sicard (1915). По мнению автора, при гомолатеральном сколиозе происходит расширение межпозвонковых отверстий и тем самым пораженные корешки освобождаются от компрессии. Но, как справедливо указывает В. А. Шустин (1960), ущемление корешка в межпозвонковом отверстии является чрезвычайной редкостью. У некоторых же больных при возникновении сколиоза межпозвонковые отверстия расширяются на стороне, противоположной пораженному корешку.

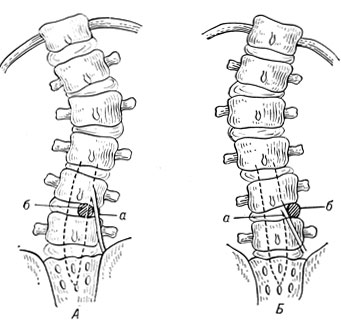

В. А. Шустин основывает свою концепцию на анатомических отношениях, возникающих между грыжей и корешком, и вполне объясняет причины развития гомогетеролатерального и альтернирующего (так называемого изменчивого) сколиоза. Ведущим фактором, обусловливающим, по автору, возникновение сколиоза, является рефлекторная реакция мышечного аппарата, обеспечивающая придание позвоночнику такого положения, которое способствует смещению корешка с максимального размера грыжевого выпячивания диска в сторону- (вправо или влево), причем уменьшается степень натяжения корешка. Сторона сколиоза при этом будет зависеть от локализации грыжи диска, ее размеров, подвижности корешка и от характера резервных пространств позвоночного канала (рис. 12, А, Б). Как видно из рис. 12, гетеролатералыный сколиоз развивается при расположении корешка кнутри, а гомолатеральный - при локализации корешка кнаружи от грыжи диска. Альтернирующие сколиозы характерны для небольших протрузий.

Рис. 12. Отношение спинномозгового корешка (а) к грыже диска (б) при гомолатеральном (А) и гетеролатеральном (Б) S-образных сколиозах

Концепция В. А. Шустина наиболее полно объясняет механизм различных сколиозов при наличии грыжи межпозвонкового диска, но без сращения последней с корешком. В противном случае перемещение корешка становится невозможным. Однако с помощью этой теории невозможно объяснить механизм ишиальгического сколиоза при отсутствии грыжи диска (что встречается не так уж редко). Возможно, в таких случаях инстинктивное стремление больного перенести тяжести тела на здоровую ногу и разгрузить больную сторону и этим уменьшить болевой синдром приводит к развитию сколиоза.

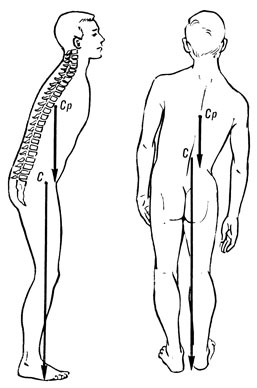

Являясь защитной антальгической реакцией организма, сколиоз вначале носит функциональный характер, но со временем выявляются его отрицательные стороны. В результате бокового искривления позвоночника изменяется осанка и перераспределяется центр тяжести (рис. 13). Неравномерная нагрузка на мышечный, связочный и суставной аппараты приводит к структурным изменениям (замещение части мышечных волокон соединительной тканью, частичное обызвествление связок, деформирующий спондилоартроз). По мнению многих авторов (И. А. Мовшович, 1964; И. З. Марченко, 1971, и др.), эти вторичные изменения становятся источником новых рецидивов заболевания.

Рис. 13. Смещение парциального центра тяжести (Ср) относительно вертикальной оси

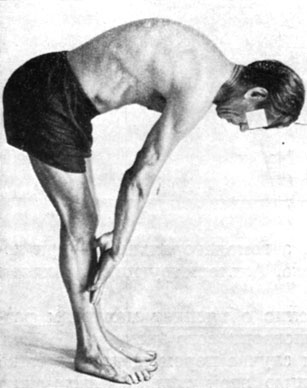

Наибольшие биомеханические нарушения при остеохондрозах проявляются большим или меньшим ограничением подвижности позвоночника. Это отмечено почти у всех наших больных. Сгибание в шейном отделе обычно ограничено на 20 - 30°, а в поясничном отделе весь объем сгибания часто не превышал 10 - 15°, при этом спина остается плоской и не принимает дугообразной формы. Особенно (выражено ограничение или полное отсутствие разгибания, так как увеличивается шейный и поясничный лордоз, что ведет к усилению сдавления задней части диска и усилению болей. Ротационные движения позвоночника ограничены меньше. Уменьшение объема боковых движений позвоночника отмечается в сторону выпуклости сколиоза. Ограничение подвижности какого-либо отдела или даже всего позвоночника, конечно, не говорит о тотальном его поражении - оно связано с защитной реакцией пациента на боли при поражении одного или нескольких сегментов. Доказательством тому является практическое восстановление объема движений после операции дискэктомии со стабилизацией пораженного сегмента (спондилодез) позвоночника (рис. 14).

Рис. 14. Больной К. через 11/2 года после операции дискэктомии и переднего спондплодеза L2-3, L3-4 и L4-5, L5 - S1

Стабилизация пораженного отдела позвоночника ликвидирует патологическую подвижность и освобождает мышечный и связочный аппараты от значительной перегрузки.

|

ПОИСК:

|

© MASSAGELIB.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://massagelib.ru/ 'Массаж. Учебные материалы для массажиста'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://massagelib.ru/ 'Массаж. Учебные материалы для массажиста'